エテリア東方、「ささやきの森」。

その名の通り、風が葉を揺らす音だけが支配する、深く古い森です。

霧に溶ける足音、苔むした石畳の感触。

古い文献に記された「風の祠」を求め、私は緑の迷宮へと足を踏み入れました。

これは、霧の向こう側にある「忘れられた歌」を探す、静かな旅の記録です。

音を喰らう霧 ― ささやきの森にて

湿った土と、青くさい草の匂いが、鼻腔をくすぐる。

エテリア東方に広がる樹海、「ささやきの森」。

一歩足を踏み入れると、そこは外界とは異なる時間が流れていた。

視界を覆うのは、乳白色の深い霧。自分の伸ばした指先すら、霞んで見えなくなるほどの濃密な白。

「……静か、ね」

私のブーツが地面を踏むたびに、ジュワリ、と水分を含んだ苔が沈み込む。

けれど、その足音はすぐに霧に吸い込まれて消えてしまう。

まるで、この森全体が巨大な『白い繭(まゆ)』であるかのように、あらゆる音を貪欲に飲み込んでいく。

肌にまとわりつく空気は重く、そして冷たい。

けれど、北の「銀の回廊」のような突き刺す痛みはない。

これは、命を育むための湿り気。太古から続く、森の呼吸そのもの。

私がここへ来た理由は、図書館塔で見つけた一冊の古い詩集にある。

――『風は生まれ、緑に還る。歌を忘れた祠にて、守護者はまどろむ』

吟遊詩人として、「歌を忘れた」なんて悲しい言葉を見過ごすことはできない。

その祠には、今のエテリアが失ってしまった「原初の旋律」が眠っている気がして。

私は頼りない記憶と直感だけを頼りに、霧の奥へと進んでいく。

時折、遠くで「ヒュウ……」と風が鳴く。

それは歓迎の声なのか、それとも警告なのか。

まだ、私には判別がつかない。

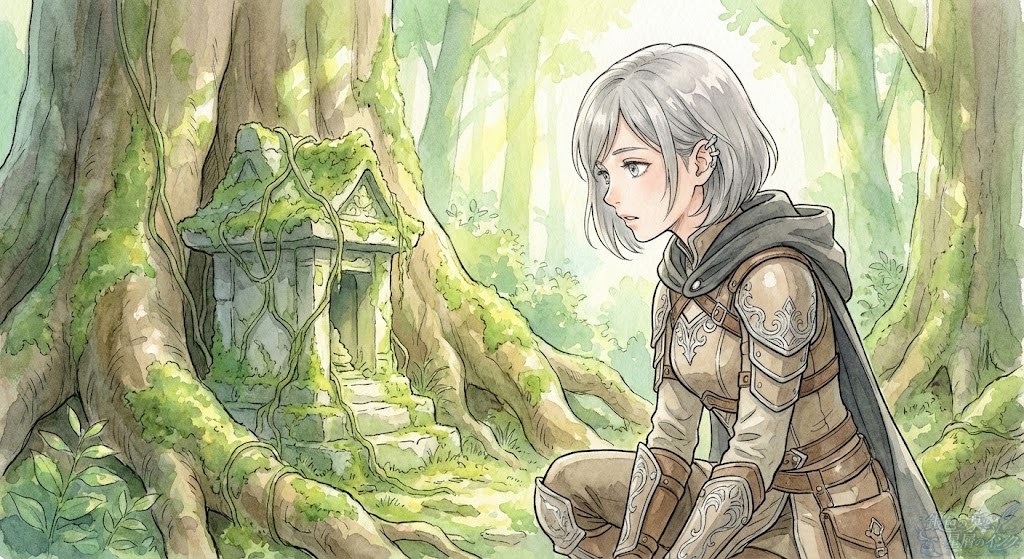

緑に沈む祭壇 ― 木漏れ日の先へ

どれくらい歩いただろう。

不意に、目の前の霧がサーッ……と引いていく感覚があった。

「あ……」

頭上の枝葉の隙間から、黄金色の光の筋――木漏れ日が降り注いでいる。

その光の柱が静かに降り立つ場所に、それはあった。

巨木の根元、太い根に抱かれるようにして鎮座する、小さな石の祠。

長い年月を経たせいで、石肌は厚い苔と蔦(ツタ)に覆われ、もはや自然の一部と同化している。

けれど、その人工的な直線の美しさは隠しきれていない。

あまりにも、神聖で。

呼吸をするのも忘れて見入ってしまう。

「……見つけた」

私は引き寄せられるように、祠の前へと歩み寄った。

そっと手を伸ばし、冷たい石の表面に触れる。

ドクン。

指先から、微弱な魔力の律動(リズム)が伝わってくる。

それは言葉ではないけれど、確かに何かの「意志」を含んでいた。

風の記憶。かつてここで奏でられていた、優しい歌の残響。

けれど同時に、足元の地面が微かに震え始めた。

……え?

静寂が、破られる。

深緑の守護者 ― 拒絶と鎮魂

指先に感じた「律動(リズム)」が、ドクン! と跳ね上がった瞬間。

穏やかだった森の空気が一変した。

「――ッ、来る!」

地面が盛り上がり、巨木の根元から無数の茨(イバラ)が槍のように突き出してくる。

それは、眠りを妨げられた森の「不機嫌」そのものだった。

私は反射的にバックステップを踏み、風のマントを翻して鋭い刺(トゲ)を回避する。

シュッ、と風切音が耳元を掠める。

敵意はない。ただ、異物を排除しようとする純粋な防衛本能。

(戦っちゃダメ。斬り伏せたら、この場所は永遠に閉ざされてしまう)

吟遊詩人の直感がそう告げている。

私は腰の短剣(ダガー)には手をかけず、深く息を吸い込んだ。

荒ぶる蔦(ツタ)が、私の逃げ場を塞ぐように四方から迫る。

その切っ先が鼻先に届く寸前、私は唇を開いた。

『――ラ・リラ・ルー(眠れ、緑の子よ)』

それは魔法というより、もっと原始的な子守唄(ハミング)。

風の魔力を乗せた歌声が、波紋のように広がっていく。

襲い来る蔦の動きに合わせて、ステップを踏むように回避しながら、私は歌い続けた。

攻撃を避ける動作すら、舞踏(ダンス)の一部に変えて。

敵意ではなく、敬意を込めて。

やがて、荒れ狂っていた茨の動きが鈍くなり、スルスルと地面へと戻っていく。

怒りの色は消え、代わりに満足げな寝息のような風が吹いた。

森のティータイム ― 本当の宝物

守護者が再びまどろみにつくと、森には本来の音が戻ってきた。

小鳥のさえずり、葉が擦れる音、遠くの水音。

あの重苦しい「白い繭」のような沈黙は、もうない。

「ふぅ……。ちょっと怖かったけど、話は通じたみたい」

私は祠の前の太い根に腰掛け、リュックから携帯用の魔導コンロを取り出した。

小さな炎でお湯を沸かし、ドライハーブを木製カップに入れる。

立ち昇る湯気と、森の湿った香りが混ざり合い、肺の中を浄化していくようだ。

結局、祠の中に金銀財宝はなかった。

けれど、今こうして温かいお茶を飲みながら耳を澄ませると、わかる気がする。

「忘れられた歌」とは、特定のメロディのことじゃない。

私たちが普段、喧騒の中で忘れてしまっている、この「森そのものの音」のことだったのかもしれない。

指先に、小さな光の玉――ウィスプが近寄ってきた。

まるで「また来てね」と言っているように。

「ええ、また聴きに来るわ」

私は残ったお茶を、感謝の印として根元に少しだけ注いだ。

ささやきの森は、もう霧に閉ざされていない。

柔らかな風が、帰路へと続く道を優しく撫でていた。