静寂とは、単なる「無音」ではありません。

それは、かつてそこに存在した喧騒、祈り、そして生活の音が、何層にも降り積もった結果生まれた「音の化石」のようなもの。

だから、耳を澄ませば聞こえてくるのです。

今回、私が足を踏み入れたのは、エテリア中央にそびえる「忘却の図書館塔」の、そのまた地下。

古い文献にのみ記された、地図から消えたエリアです。

ここには、文字ではなく「音」で歴史を記録した古代の石板が眠っているといいます。

埃っぽい空気と、ひんやりとした石の感触。

懐中時計の針を止めて、少しだけ、私の「音探しの旅」にお付き合いいただけますか?

黄金の塵(ちり)舞う、奈落の回廊

「……まるで、光の墓標ね」

重たい石扉をくぐり抜けた瞬間、思わずそう呟いてしまったわ。

目の前に広がっていたのは、圧倒的な「光と影」の芸術。

遥か頭上の天井――おそらく上の階層の床が崩落しているのでしょう――その亀裂から、幾筋もの光の柱がスポットライトのように差し込んでいるの。

舞い上がる数千年分の埃が、光の中で金色の粒子となって、スローモーションのように揺らめいている。

呼吸をするのも躊躇われるほどの、神聖な静寂。

私のブーツが石畳を踏むたび、『カツーン……』という硬質な音が、永遠に続くかのような回廊の奥へと吸い込まれていく。

ここには、血に飢えた魔獣も、底なしの落とし穴もない。

ただ、すべてを砂に変える「時間」という名の守護者がいるだけ。

「風化と迷路……もっとも残酷な防衛機構だわ」

私は丸メガネの位置を指先で直しながら、手元の古びた羊皮紙に目を落とした。

アイリスさんが書庫の奥から見つけてくれた、未解読エリアの断片図。

この回廊の最深部には、かつてのエテリアを統治していた王が、最期に残した『音を記録した石板』が眠っているという。

文字は嘘をつくけれど、音は感情を嘘なく伝える。

物語を愛する私としては、どうしてもその「声」を聴いてみたいの。

湿った苔の青臭さと、乾いた石の匂いが混ざり合う、地下特有の冷たい空気。

私は愛用の短剣の柄に手を掛けながら、光と影がシマウマ模様を描く回廊を、慎重に奥へと進んでいった。

凍てついた旋律、あるいは石の五線譜

回廊の突き当たり。

……いいえ、これはただの壁じゃないわね。

行き止まりに立ちはだかるのは、天井まで届く巨大な一枚岩の扉。

その表面には、びっしりと星律文字(ステラ・グリフ)が刻まれている。

そして、文字の並びに混じって、透き通った青や赤のクリスタルが埋め込まれているのが見えるかしら?

「ふふ、なるほど……」

私は指先で、冷たい石の表面をなぞってみた。

指に伝わる微かな魔力の脈動。埃を払うと、星律文字が蛍のように淡く発光し始めた。

この配列、文法的には意味を成していない。文章として読もうとすれば、混乱するだけ。

けれど、クリスタルの配置と文字の間隔を見て確信したわ。

「これは言葉じゃない。『楽譜』ね」

古代エテリアの一部の種族は、物理的な鍵穴ではなく「特定の周波数」で扉を封印したと言われている。

つまり、このクリスタルを正しい順番、正しい強さで叩き、特定の旋律を奏でなければ、この扉は開かない。

もし音程を外せば……この静寂な回廊は、瞬く間に処刑場へと変わるでしょうね。

私は腰のベルトから、銀装飾の施された短剣を抜き放った。

戦うためじゃない。これは、この遺跡と「対話」するための指揮棒(タクト)。

「第一楽章は、静かに……そして鋭く」

短剣の柄頭(つかがしら)で、一番下の青いクリスタルを軽く叩いてみる。

『キィン……』

予想以上に澄んだ高音が、空気を震わせ、波紋のように広がっていった。

その残響が消える前に、私は次の「音符」を探して視線を走らせる。

深呼吸を一つ。

ここからは、力ではなく、知識とリズム感の勝負よ。

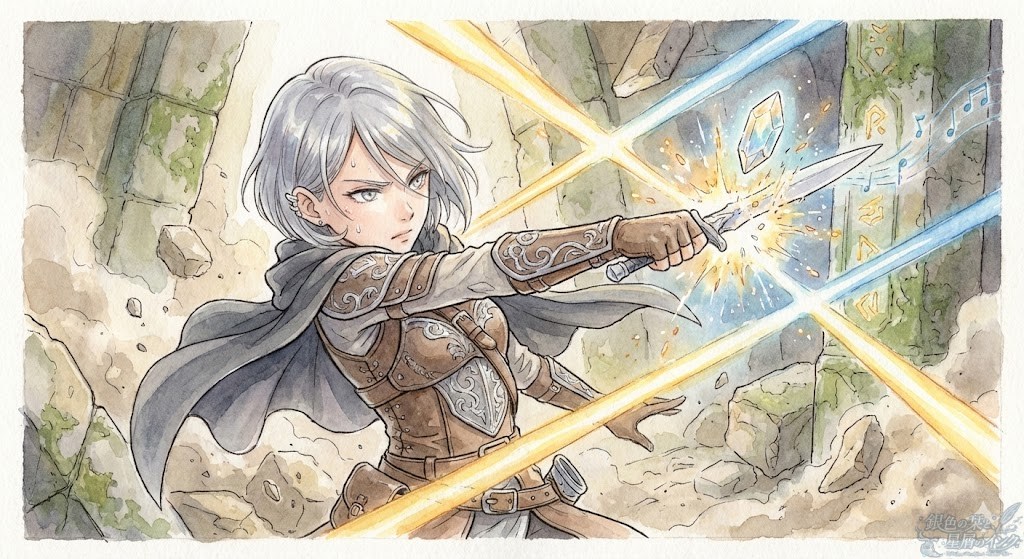

閃光のロンド、死神との連弾

「……ッ! 転調(モジュレーション)?」

三つ目の和音を響かせた瞬間、回廊の空気が凍りついた。

石扉の彫刻たちが、ギギギ……と不穏な音を立てて動き出す。

正解の旋律を奏でているはずなのに、なぜ?

いいえ、違うわ。これは「拒絶」じゃない。

「――伴奏を求めているのね」

刹那、壁面の亀裂から鋭い光の槍(レーザー)が放たれた。

私は反射的に身を翻す。熱線が頬のすぐ横を焼き、数本の後れ毛がチリと焦げる匂いがした。

次々と放たれる光の格子。

それは侵入者を排除するための防衛機構でありながら、同時に極めて正確な「リズム」を刻んでいた。

光線が床を焼く音、石が軋む音。すべてがこの遺跡の奏でるベースライン。

逃げ回るだけじゃダメ。

この猛攻の中で、正しいタイミングで、正しいクリスタルを叩かなければならない。

「いいでしょう。望むところよ」

私は短剣を握り直すと、光の嵐の中へ飛び込んだ。

右へステップ、屈んで回避、その反動で跳躍し、頭上の赤いクリスタルを叩く。

『ガァァァン!』

重厚な低音が響き、迫りくる光線が霧散する。

まるで死神とチークダンスを踊っている気分。

一歩間違えれば黒焦げだけれど、不思議と恐怖はない。

私の心臓の鼓動と、遺跡の魔力振動が、完全にシンクロしていく高揚感。

ラスト、高音の連打(トリル)。

私は最後の光線を紙一重でかわし、滑り込むようにして扉の中央に埋め込まれた巨大なプリズムを突き刺した。

『――――――ッ!!』

音が、光になった。

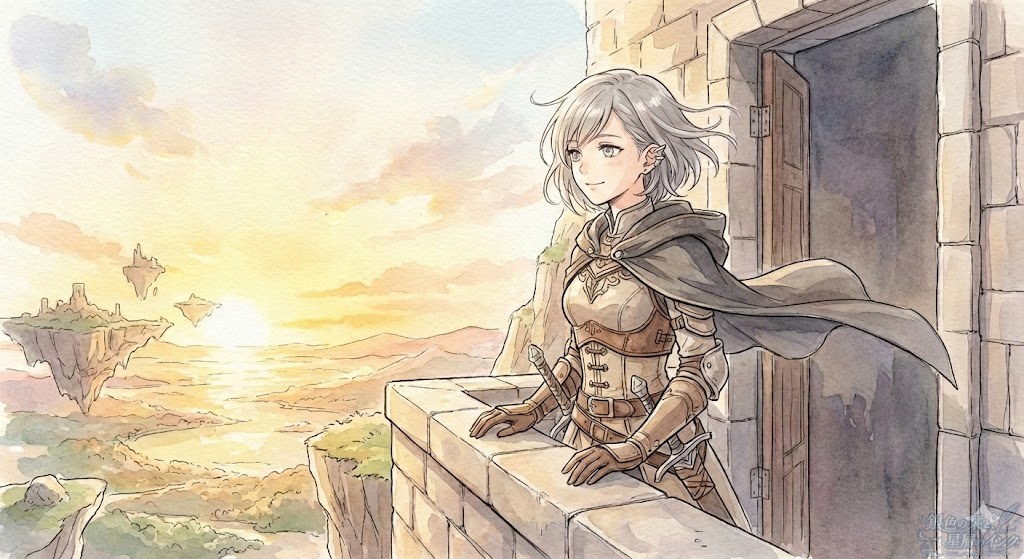

偽りの奈落、王が愛した黄昏

轟音と共に、巨大な石扉がゆっくりと左右へ開いていく。

地下深くの閉鎖空間。その先に待っているのは、カビ臭い宝物庫か、あるいは王の棺か。

そう思っていた私の頬を、思いがけないものが撫でた。

「……風?」

それも、地下の湿った風じゃない。

乾いた、太陽の匂いがする風。

扉が完全に開いた瞬間、視界が真っ白に染まった。

私は思わず手で顔を覆い、そして――息を呑んだ。

「嘘……ここ、地下じゃなかったの?」

そこは、空だった。

正確には、断崖絶壁から突き出した、小さな石造りのバルコニー。

眼下には、夕暮れに染まるエテリアの大パノラマが広がっていた。

遥か下に見える雲海、点在する浮遊島のシルエット、そして沈みゆく太陽の黄金色。

空間が歪んでいるのか、あるいは図書館塔の構造そのものが私の認識を超えているのか。

地下への階段は、いつの間にか天空への回廊に繋がっていたみたい。

バルコニーの中央には、とある石碑がポツンと置かれていた。

そこには、古代星律文字で短くこう刻まれている。

『我が愛した、唯一の財産をここに遺す』

金銀財宝でも、強力な魔導書でもない。

かつての王が、国を守る激務の果てに愛し、誰にも邪魔されずに眺めたかった「夕焼け」。

それこそが、この厳重な警備システムが守っていた宝物だったのね。

「……ふふっ。最高のご褒美だわ」

私は短剣を鞘に収め、バルコニーの手すりに寄りかかった。

吹き抜ける風が、汗ばんだ肌を優しく冷やしてくれる。

石板の謎は解けた。

この景色そのものが、太古から変わらぬ「石の記憶」であり、無言の歌なのだから。

私は今日一番の深呼吸をして、この美しい旋律を目に焼き付けた。