「ふふ、懐かしいわね。この錆びついたダガー。」

深夜のGRAVITY。店長席に座るリラは、ボロボロの短剣をシルクの布で愛おしそうに拭いながら、黄金色の瞳を細めた。

「私がまだ、今のあんたたちみたいに……いえ、もっと『魔術』に対して真摯で、不器用だった頃の話よ。今の私を見たら信じられないでしょうけどね」

それは、今から10年前の記憶だ。

雨と遺跡と不機嫌な魔術師

鼻を突くのは、腐った水とカビの匂い。 降りしきる雨が、古代遺跡の石畳を黒く濡らしている。

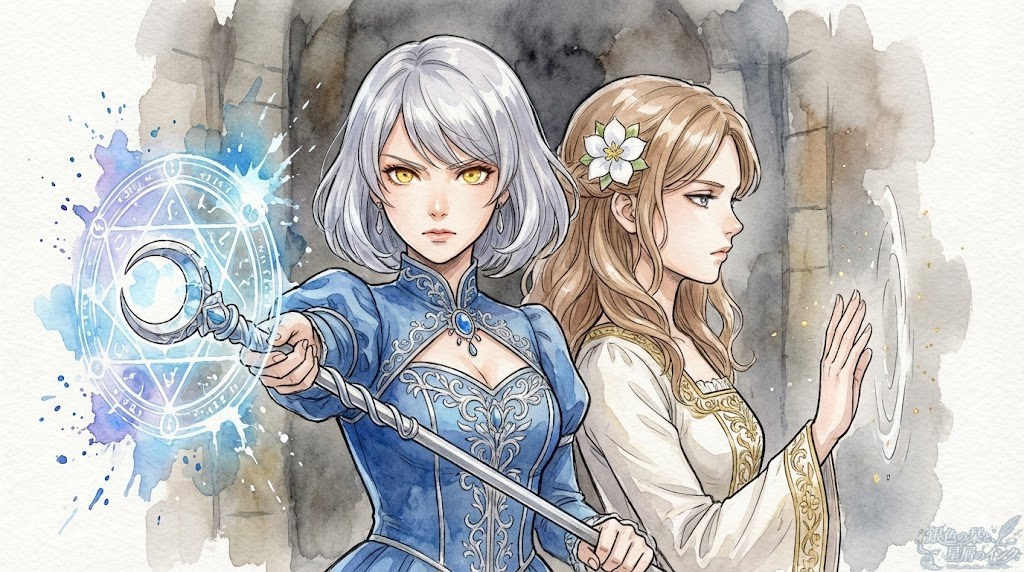

「最悪ね。これだから現場仕事は嫌いなのよ。湿気で髪はうねるし、ガウンの裾は泥だらけ……。おいアイリス、先行しすぎよ。私の『銀の杖』の歩調に合わせなさい」

25歳の私――リラ・ミリオネアは、身長ほどもある長い銀の杖を石畳に突き立て、不機嫌を隠そうともせずに歩いていた。 当時の私は、魔術師としての「格式」や「手順」を何より重んじる、堅苦しい正統派だった。

そんな私の前を、一人の少女が優雅に歩いている。 白と金の豪奢なドレス。 泥濘(ぬかるみ)の中を進んでいるはずなのに、不思議と彼女の靴には泥ひとつ付いていない。

その時、暗がりからカタカタと不快な音を立てて、スケルトンの群れが湧き出した。

「チッ、下等な骨人形が……。『汝、氷結の鎖をもって――』」

私が杖を構え、美しい詠唱を紡ぎ始めた、その瞬間。 アイリスは足を止めず、まるで羽虫でも払うかのように、白く細い指先を軽く振った。

――ザザァッ。

風も、衝撃音もない。 ただ、そこにいたはずの骸骨たちが、一瞬にして「さらさらとした砂」に変わり、崩れ落ちた。 物理干渉ではない。構成物質そのものを書き換える、理不尽なまでの分解魔術。

「……ちょっと。少しは『詠唱』しなさいよ。魔術への礼儀がないわね。情緒もへったくれもないわ」

私の抗議に、彼女――当時のアイリスは、感情のない琥珀色の瞳でこちらを振り返った。

「……『崩れろ』。これで終わる話を、なぜ歌う必要があるのです? 無駄ですよ、リラ」

杖も持たず、歌(詠唱)も歌わず、ただ現象だけを確定させる「魔女」。 私が彼女を「相棒」ではなく「化け物」だと理解していた頃の、冷たい雨の日の記憶だ。

銀の杖と沈黙の魔女

遺跡の中層、円形広場に足を踏み入れた瞬間、頭上の闇がざわめいた。

石像のふりをして待ち構えていたガーゴイルの群れが、一斉に襲いかかってくる。

「数は20……。上等じゃない!」

私は銀の杖を指揮棒のように鋭く振り抜いた。 空中に描かれるのは、幾何学模様の魔法陣。

「『大気よ、凍てつく刃となれ』――氷結槍(アイス・ランス)!」

私の詠唱に応え、鋭利な氷の槍が数本生成される。 計算通りの軌道で飛翔した氷刃は、先頭のガーゴイルの翼を正確に貫き、壁に縫い止めた。

「まだよ! 『紫煙、視界を奪え』!」

間髪入れずに杖の石突を叩きつけ、毒の煙幕を展開する。 動きを封じ、視界を奪い、弱らせてから仕留める。 完璧な手順。美しい魔力効率。 これこそが「魔術師」の戦い方だ。

だが――。

「……鬱陶しい。」

隣で、呆れたような声がした。 アイリスだ。 彼女は杖も構えず、回避行動すら取らず、迫りくる石像の群れに向けて、無造作に掌(てのひら)を向けただけ。

「……堕ちろ。」

たった一言。 詠唱ですらない、ただの命令。

グシャアッ!!

閃光も、爆発もない。 けれど、彼女の前方にいた5体のガーゴイルが、見えない巨人に踏み潰されたかのように、空中でペチャンコに圧縮され、叩き落とされた。 極所的な重力操作。

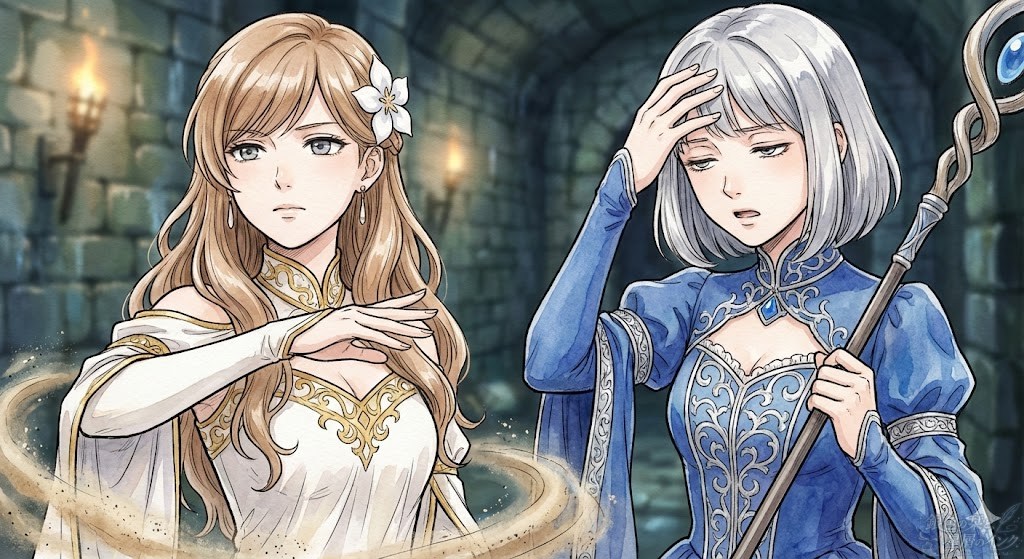

「はぁ……?」

私は思わず、優雅さを忘れて口を開けた。 私が3小節の詠唱と、綿密な魔力練成を行ってようやく破壊できる相手を、彼女は瞬きする間の「思考」だけで処理したのだ。

(なんなの、こいつは……。魔力回路どうなってるのよ)

それは嫉妬を通り越して、恐怖すら感じるほどの「格差」。

彼女は魔術を使っているのではない。世界のルールそのものを、自分の都合のいいように書き換えているだけだ。

「リラ、よそ見をするな。次が来るぞ」

埃ひとつ被っていない「魔女」が、淡々と言った。

魔女の片鱗

最深部の扉が開いた瞬間、銀色の絶望が私を見下ろしていた。 ミスリル・ゴーレム。 全身が対魔金属で鋳造された、古代の守護者。

「チッ、よりによって魔法殺し!? でも、関節部分なら!」

私は銀の杖を突き出し、最大出力の凍結魔法を放った。 「『氷河の顎(コキュートス)』!」 絶対零度の冷気が巨人を包み込む――はずだった。

カァンッ!!

甲高い音と共に、私の魔法は霧散した。 効かないのではない。ミスリルの肌が魔力の構成式そのものを弾いたのだ。

「嘘でしょ……属性魔法が通じない!?」

呆然とする私の目の前で、巨人の拳が振り上げられる。 回避は間に合わない。 私は咄嗟に杖を横に構え、障壁を展開した。

ドゴォォォッ!!

「がはっ……!!」

全身の骨がきしむ音。 障壁ごと吹き飛ばされた私は、石壁に叩きつけられ、無様に地面を転がった。 肺から空気が強制的に排出される。 視界が揺れる。 追撃の拳が迫る。 (あ、死ぬ――)

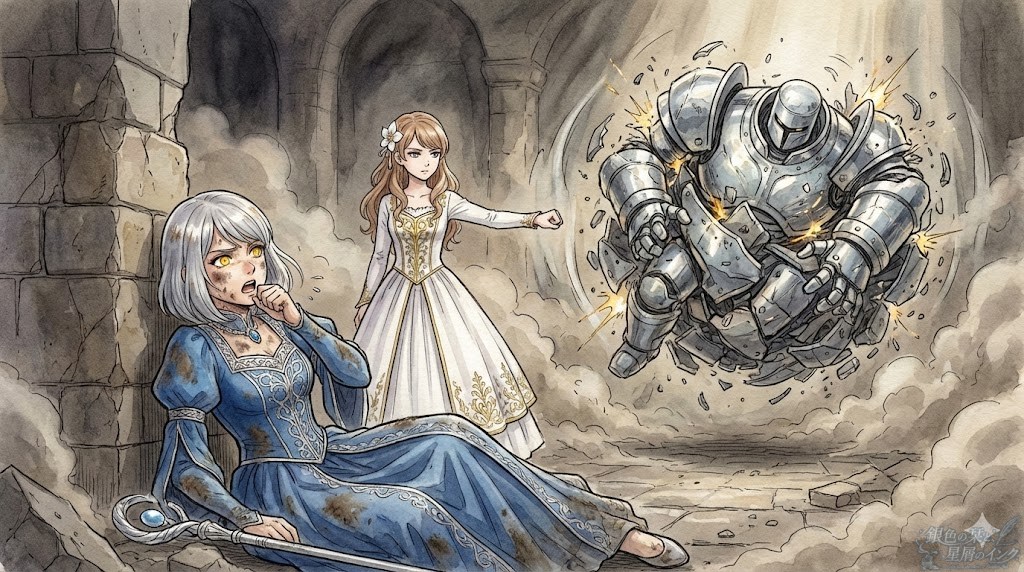

死を覚悟した、その時だった。

「下がっていなさい、リラ」

ふわり、と。 土埃の中に、白と金のドレスが舞い降りた。 私の前に立ったアイリスは、迫りくる鋼鉄の拳を見ても、眉一つ動かさない。

彼女は詠唱もなにもしなかった。 ただ、だらりと下げた右手を、ゆっくりとゴーレムへ向けただけ。

ゾワリ。

空気が、重くなった。 風ではない。空間そのものが、彼女から溢れ出る異常な質量の魔力に耐えきれず、悲鳴を上げているのだ。

背中に羽はない。 けれど、今の彼女の後ろには、不可視の「何か」が巨大な翼を広げているような、圧倒的なプレッシャーが渦巻いている。

「……属性など、まどろっこしい」

彼女は冷徹に呟き、掌を握り込んだ。

「……崩壊(Collapse)。」

轟音はなかった。 閃光もなかった。

ただ、ミチミチミチッという、物質が無理やり圧縮される不快な音が響き渡った。

魔法耐性を持つはずのミスリル・ゴーレムが、空間ごとねじ切られ、内側に向かってひしゃげていく。

腕が、胴体が、頭部が。 まるで魔法金属の紙を丸めるように、見えない神の手に握りつぶされ、みるみるうちに直径数メートルの鉄塊へと圧縮されていく。

「……」

数秒後。 完全に球体と化した「元・ゴーレム」は、ゴトリと重い音を立てて地面に落ちた。

魔法防御も、物理装甲も関係ない。 ただの「質量の差」による、一方的な蹂躙。

私は震える足で立ち上がり、その背中を見つめた。

「あんた……何なの……?」

属性も詠唱も無視した、理不尽な力の奔流。

「それが、『図書館塔の魔女』の正体……?」

私の問いには答えず、彼女は埃ひとつついていないドレスの裾を払い、静かに振り返った。

共犯者の契約

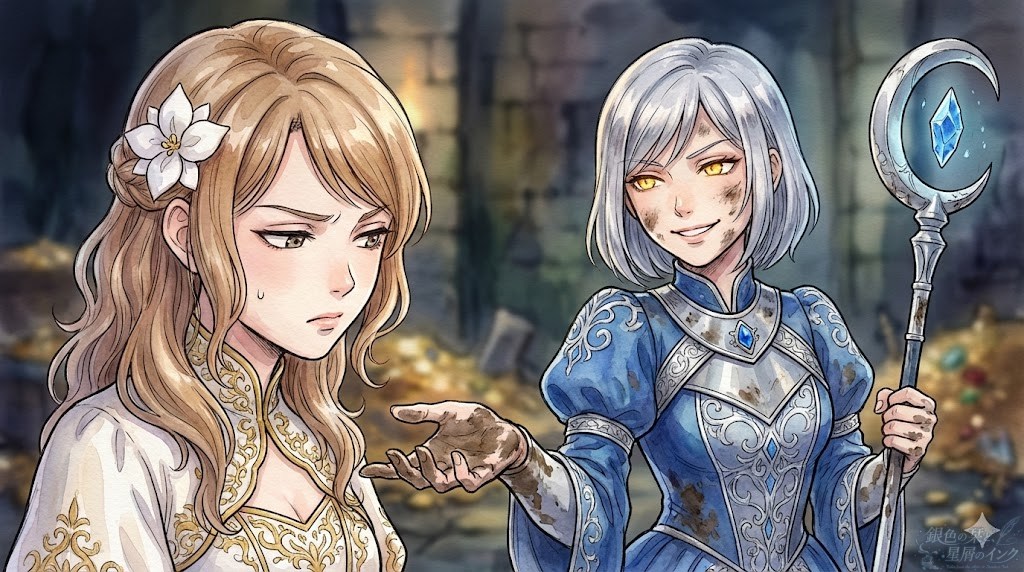

薄暗い遺跡の最深部に、直径数メートルの鉄塊が転がっている。 かつて最強のガーディアンと呼ばれたソレの横で、埃ひとつ被っていない怪物は、何事もなかったかのようにドレスの皺を伸ばした。

「……終わったぞ、リラ。報酬を分配しよう」

あまりに事務的なその声に、私はへたり込んだまま、大きなため息をついた。

「はぁ……呆れた。あんた、人間のふりするの下手すぎでしょ」

恐怖は、既に消えていた。 代わりに私の脳裏を支配していたのは、商魂だ。 このデタラメで、制御不能な破壊兵器。 野放しにしておくには惜しい。何より、私が「管理」してやるべきだという、根拠のない確信があった。

私は泥だらけの手を差し出した。

「ねえアイリス。あんた、私の店に来ない?」

彼女が初めて、怪訝そうに眉をひそめる。

「……店?」

「そう。私の魔術と経営手腕、そしてあんたのその『暴力』。 組めば、もっと効率よく稼げるわ。その力、私がもっと高く売ってあげる」

それは、魔女への勧誘というよりは、悪魔への契約提示だったかもしれない。 だが、彼女は私の泥だらけの手をじっと見つめると、ほんの少しだけ――本当に数ミリだけ、口元を緩めたのだ。

「……ふん。悪くない提案だ」

***

「――ま、それがこの腐れ縁の始まりよ」

GRAVITYの店長席で、リラは語り終えると、磨き上げたダガーを机に置いた。 そこへ、湯気を立てるティーカップがそっと差し出される。

「リラ様。昔話に花を咲かせるのも結構ですが、喉が渇いたでしょう。 特製のハーブティーを淹れました」

現在のアイリスだ。 かつての氷のような冷たさはなく、その瞳には慈愛に満ちた色が宿っている。 リラはカップを受け取ると、ふんと鼻を鳴らして微笑んだ。

「気が利くじゃない。……ありがと」

雨の日の遺跡で交わした契約は、今もまだ、有効のようだ。