1. 深夜の屋根裏部屋(ノイズの正体)

深夜2時。

『GRAVITY』の店舗部分は、古時計の針の音だけが支配する静寂に包まれていた。

けれど、急な階段を登りきった先にある屋根裏(ロフト)だけは、別の時間を刻んでいる。

「……チッ。またこれ。」

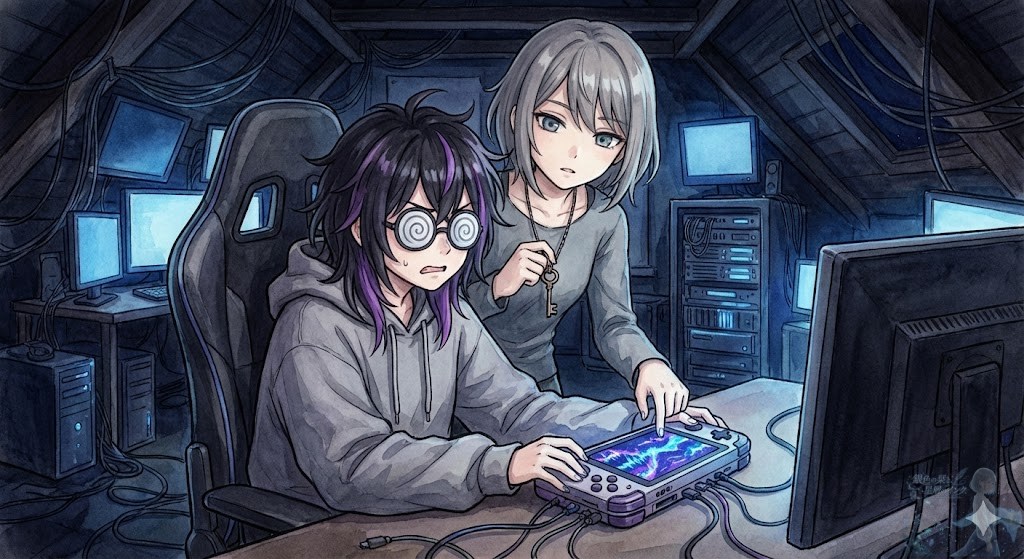

暗闇の中、無数のモニターが放つ青白い光だけが、その空間を照らし出している。

天井を走る太い木の梁と、床を這う無機質なLANケーブルの蛇。

幾重にも重なる冷却ファンの駆動音(ファン・ノイズ)が、低い唸り声のように響いていた。

その中心で、膝を抱えるように椅子に座っていたのは、黒崎 寧路(ネロ)。

彼女は苛立ちを隠そうともせず、自作のタブレット端末――『ステラ・ポータブル改』の基盤をいじっていた。

「……完璧なフィルタを組んだはず。理論上、外部干渉はゼロ。なのに、どうしてこの『ゴミ(ノイズ)』が消えないの?」

画面上の波形は、美しいサインカーブを描くはずの場所で、突発的に乱れ、ギザギザとした棘を作っていた。

彼女にとって、その正体不明の音は、自身の技術への冒涜であり、許しがたい汚れなのだろう。

2. リネアの訪問(二人の不協和音)

「……ネロさん。入ってもいいですか?」

私はトレーに夜食のサンドイッチとホットミルクを乗せ、声をかけた。

アイリス先生に「あの子は集中すると食事を忘れてしまうから」と頼まれたのだ。

「……今、忙しい。帰って」

ネロは振り返りもせず、冷たく言い放つ。

乱雑に積み上げられたサーバー機器と、飲みかけのエナジードリンクの缶。

ここは彼女の聖域(サンクチュアリ)であり、他者の侵入を拒む要塞だ。

けれど、私は足を踏み入れた。

なぜなら、彼女が睨みつけているそのスピーカーから、私には「別の音」が聴こえていたからだ。

『ザザッ……ガガッ……ピー……』

ネロにとっては、ただの不快な電子音。

でも、私の耳には違って聴こえる。

(これ……歌?)

矩形波(くけいは)の向こう側。

震えながら、何かを必死に伝えようとする、幼い少女のハミング。

それはノイズなんかじゃない。迷子のお知らせのような、切実な「孤独の周波数」だ。

「その音……ただの故障じゃないかもしれません」

「は? 非論理的(ナンセンス)。これはただの電波干渉。ハードウェアの接触不良か、プログラムのバグ。それ以外にない」

ネロが分厚い眼鏡の奥から、私を睨む。

その瞳は、モニターの光よりも冷たく、そしてどこか怯えているように見えた。

彼女もまた、世界との繋がり方がわからなくて、この電子の迷宮に引きこもっている。私と同じだ。

3. 調律(コードと旋律の交差)

「少しだけ、その子を聴かせてください」

私は彼女の拒絶を待たずに、作業机の横に膝をついた。

剥き出しの基盤。点滅するLED。

私は胸元のアンティークの鍵を強く握りしめ、その冷たいデバイスにそっと指先を触れさせた。

キィィィン……。

鍵が共鳴音を立てる。

耳の奥が熱くなる。デジタルの冷たい情報の羅列が、温かな「温度」を持った記憶へと変換されていく。

(合わせる。この子が泣いている理由に)

『ザザッ……』

不快なビープ音が、次第に減衰していく。

代わりに、スピーカーから流れ出したのは――。

――ポロン、ポロン。

古いピアノの音。

そして、雨が窓を叩く音。

『……こちらは、JOZZ。……誰か、聴こえていますか? 今夜も、雨が綺麗ですね』

「な……に、これ……」

ネロの手が止まる。

それは、かつてこの場所で――いいえ、この機械のパーツの一部に使われた古い部品が記憶していた、幻のラジオ放送。

誰にも届かなかったメッセージの残響。

「バグじゃありません。この子はただ、誰かに自分の声を聴いてほしかっただけ。ネロさんが、画面の向こう側の誰かを探しているのと同じように」

私がそう呟いて指を離すと、スピーカーからのピアノ音はフッと消え、モニターの波形は一本の美しい直線へと安定した。

4. 結びと次へのフラグ

屋根裏部屋に、ファンの音だけが戻ってきた。

ネロは信じられないものを見る目で、正常に動作し始めたタブレットと、私を交互に見比べている。

「……意味不明。オカルト。非科学的」

彼女はブツブツと呟きながら、眼鏡の位置を直した。

「でも……確かに波形が整った。ノイズ・キャンセリング完了。……悔しいけど、アンタの勝ち」

彼女は乱暴にサンドイッチを掴むと、バクリと齧り付いた。

それが彼女なりの、不器用な肯定だった。

「……ん。待って」

サンドイッチを飲み込むと、ネロの表情が技術者(エンジニア)のそれに変わる。

彼女はキーボードを叩き、今しがた消えた「ノイズ」のログを解析し始めた。

「この信号……ただの残留思念(メモリ)じゃないかも」

モニターに、栃木市の地図が表示される。

赤い点が、点滅していた。

「発信源は、この家(GRAVITY)じゃない。……ここ」

ネロの指が、地図の中心を指し示す。

「栃木市の中心にある『旧・ラジオ塔』。

……そこから、今も微弱な信号(SOS)が、定期的に発信され続けてる」

その言葉に、私は息を呑んだ。

過去の記憶だと思っていたものが、現在進行形の「誰かの声」だとしたら――?

(第5話へ続く)