北の果て、エテリア北境。そこには、あらゆる音が凍りつき、静寂だけが支配する「銀の回廊」と呼ばれる場所があります。

吟遊詩人として、私はひとつの伝説を追って旅に出ました。

それは、絶対零度の吹雪の中で唯一、凍ることなく歌い続けるという「幻の花」の物語。

これは、私が白銀の世界で聴いた、静寂と情熱の記録です。

音のない世界 ― 銀の回廊にて

……風の音が、あまりにも大きすぎて、世界から「音」そのものを奪い去ってしまったみたい。

エテリア北境、「銀の回廊」。

視界はゼロ。まつ毛に触れる雪片が、瞬時に氷の粒へと変わるのがわかる。

私の吐く息は白を通り越して、希薄な霧のように空気に溶けていく。

「……寒い、というより……痛い、わね」

革の鎧(レザーアーマー)の下、幾重にも重ねた羊毛の服も、この絶対零度の前では薄紙のよう。

けれど、このダークグレーのマントだけは、微かに私の体温を留めてくれている。

……かつて、誰かが「冒険者のマントは、二枚目の皮膚だ」と言っていたのを思い出す。今なら、その言葉の意味が痛いほどわかるわ。

なぜ、こんな最果ての地へ足を運んだのか。

それは、ある「伝説」を耳にしたから。

――『どんな吹雪の中でも、決して凍ることなく歌い続ける花がある』

吟遊詩人として、その「凍らない旋律」を聴いてみたかった。

ただそれだけのために、私は今、死と隣り合わせの白銀の中に立っている。

……ふふ、リラさんが知ったら「利益にならない自殺行為ですね」って、呆れられてしまいそう。

でもね、恐怖と同じくらい、胸の奥が熱いの。

孤独であればあるほど、世界は私にだけ、その秘密を囁いてくれる気がするから。

凍てつく迷宮と、音の羅針盤

銀の回廊に足を踏み入れてから、数時間が経過した。

私は今、重大な問題に直面している。

「……ダメね。方位磁針(コンパス)が、息をしていない」

手元のガラスケースの中で、針はグルグルとデタラメな踊りを続けている。

この一帯は強力な磁場が渦巻いているらしく、文明の「道しるべ」は役に立たない。

周囲を見渡しても、あるのは見分けのつかない巨大な氷柱(つらら)の森だけ。

上も下も、右も左も、すべてが白。

(……ここで迷えば、二度と戻れない)

恐怖が、冷たい水のように背筋を伝う。

けれど、私は吟遊詩人。目に見えるものだけが「地図」じゃない。

共鳴する鼓膜(エコー・ロケーション)

私は氷の地面に片膝をつき、目を閉じて視覚情報を遮断した。

代わりに、聴覚の感度を極限まで引き上げる。

『――エカ・レゾナ(音よ、道を示して)』

腰の短剣を逆手に持ち、その柄頭(つかがしら)で硬い氷を一度、コン、と叩く。

その振動が波紋となって広がり、周囲の氷柱に反響して戻ってくる。

その戻ってきた「残響の色彩(いろ)」を魔力で視ることで、脳内に地形を描き出すのだ。

――右は行き止まり。左は……広い空洞に繋がっている?

そして、その空洞の奥から、微かだが「異質な周波数」を感じる。

風の音でも、氷が軋む音でもない。

もっと純粋で、規則正しい波長。

「見つけた……あっちだわ」

私は目を開け、確信を持って白い闇の中へと足を踏み出した。

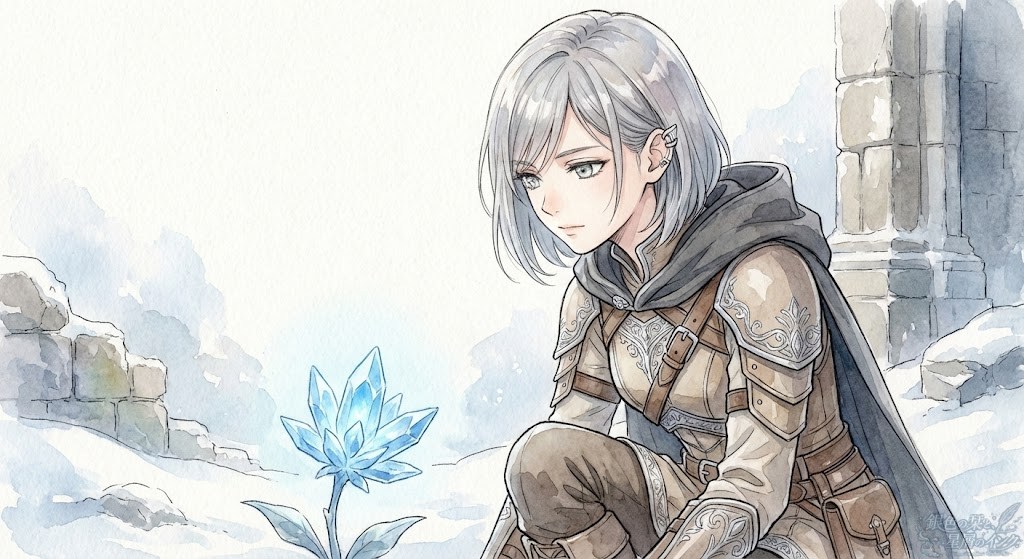

凍てつく青の旋律 ― クリスタル・ブルーム

轟音の中に、不意に「異物」が混じった。

チリ……チリリ……。

それは、凍った鈴を指先で弾いたような、硬質で繊細な音色。

風の唸り声とは違う、明確な「意志」を持った振動。

「……こっち?」

雪をかき分け、崩れた石壁の陰へと滑り込む。

風が遮られた瞬間、その「音」は明確な輪郭を持って私の鼓膜を震わせた。

……あった。

雪の白さの中で、そこだけが青く、呼吸をしている場所。

『青い氷花(クリスタル・ブルーム)』。

植物でありながら、その花弁は透き通る鉱石でできている。

驚いたことに、近づくと微かな「熱」を感じる。

この花は、自らの命を燃やして発熱し、その熱で周囲の空気を振動させて「歌って」いるのね。

「……綺麗。これが、凍らない旋律の正体……」

私は革の手袋を外し、素手を伸ばした。

指先が震えるのは、寒さのせいだけじゃない。

この美しい奇跡に触れることへの、畏怖と緊張。

触れた瞬間、指先から手首、そして心臓へと、青い電流のような「音」が流れ込んでくる。

冷たくて、熱い。

それは、誰にも聞かれることのなかった、長い冬の記憶――。

氷城の守護者 ― 音なき死闘

指先が「青い氷花」の茎を折った、その刹那(せつな)。

世界を支配していた風の轟音が、ピタリと止んだ。

「……!」

静寂。けれど、それは平和な静けさじゃない。

捕食者が獲物を見定めた時の、張り詰めた殺気。

背後の雪山が、巨大な影となって私を見下ろしていた。

ズ……ズズ……。

雪の中から立ち上がったのは、透き通る氷でできた巨躯(きょく)。

かつてこの地で倒れた騎士の鎧を核にした、『氷雪の守護者(グレイシャル・アーマー)』。

「この花は、あなたの核(コア)の一部だったのね……」

返事の代わりに、巨体が振り下ろした氷の大剣が、空気を切り裂いて迫る。

私は反射的にバックステップを踏んだ。

遅れて届く衝撃波が、私の前髪を切り飛ばす。

(……まずい)

吟遊詩人の本能が警鐘を鳴らす。

この場所で、私の得意な「エカ・フォルテ(轟音の魔術)」を使えばどうなるか。

大音量は振動となり、頭上の万年雪を刺激して、大規模な雪崩を引き起こすだろう。

つまり、「音を立てずに」この怪物を沈黙させなければならない。

薄氷の剣舞

「――シッ!」

私は腰の短剣を抜き放つと同時に、足元に『シル・タセット(静寂の休止符)』を展開した。

氷の床を滑るように駆け、敵の懐(ふところ)へと潜り込む。

敵の攻撃は重いが、予備動作が大きい。

関節の軋む「音」さえ聴き逃さなければ、回避はできる。

キィン!

短剣が氷の鎧を突き刺すが、硬すぎて刃が通らない。

浅い。これでは致命傷にならない。

守護者が裏拳を振るう。

回避が間に合わない――私はマントを盾にして衝撃を受け流すが、身体ごと雪原に叩きつけられた。

「うぐっ……!」

肺の中の空気が強制的に吐き出される。

視界が揺れる中、追撃の大剣が頭上に見えた。

……死ぬ? ここで?

「いいえ……まだ、物語は終わらせない!」

私は懐から、採取したばかりの「青い氷花」を取り出した。

賭けに出る。

この花が発する「高周波」は、氷の結晶構造を振動させる性質があるはず。

私は花を、迫りくる氷の剣へと掲げた。

――ピィィィィィィン……

人間には聞こえない超高音が、氷の剣に触れた瞬間。

硬度を誇った大剣が、無数の亀裂と共に粉々に砕け散った。

「今!」

敵が怯んだ隙に、私は風を纏って跳躍。

砕けた剣の破片を足場にして高く舞い上がり、守護者の兜の隙間――唯一の弱点である「古い目」を目掛けて、短剣を突き込んだ。

音のない絶叫と共に、巨像が崩れ落ちていく。

……勝った。

けれど、安堵する暇はない。

崩れ落ちた巨体の振動が、今度こそ山全体に伝わってしまったから。

遠くで、重低音が響き始める。

「山の怒り」が、始まる――。

氷の回廊、崩落 ― 風を纏う

安堵(あんど)したのも束の間、頭上の空気が重く軋(きし)んだ気がした。

ゴゴゴゴゴ……。

それは風の音ではない。山そのものが唸り声を上げている音。

「山の怒り」だわ。

帰り道、唯一のルートである「氷の天然橋」に差し掛かった時、世界が傾いた。

足元の氷が、飴細工のように砕け散っていく。

「――ッ!」

戻る? いいえ、後ろも崩れている。

進む? 道はない。

思考が極限まで加速する。恐怖を感じるよりも早く、私の唇は「言葉」を紡いでいた。

『――シル・フェ・リア(風よ、私を愛して)』

詠唱は魔力となり、マントの内側に風を孕(はら)ませる。

私は重力という鎖を断ち切り、崩れゆく氷塊を蹴って空へと舞った。

それは、必死の跳躍というよりは、風とのダンス。

淡い緑色の魔力が、荒れ狂う吹雪を「足場」に変える。

一瞬の浮遊感。そして、対岸の岩場へと滑り込むように着地した。

雪宿りの灯火 ― 生きて帰るということ

重い木の扉を閉めた瞬間、世界から音が消えた。

ここは、冒険者たちが管理する無人の隠れ小屋(シェルター)。

石造りの暖炉に薪をくべ、火打ち石を鳴らす。

チロチロと頼りなかったオレンジ色の光が、やがてパチパチと爆(は)ぜる音と共に部屋を暖め始めた。

「……ふぅ」

凍りついた手足に血が巡り始めると、ジンジンとした痛痒(いたがゆ)さが襲ってくる。

けれど、その痛みさえも愛おしい。

それは、私がまだここで「生きている」という、何よりの証拠だから。

木のマグカップに入れたスープの湯気が、顔を撫でる。

テーブルの上には、ガラス瓶に閉じ込めた「青い氷花」が、ここでも静かに歌っている。

冒険とは、何かを得て帰ることだけじゃない。

生きて帰り、その「日常」の味を、もう一度噛み締めること。

窓の外では、まだ吹雪が唸っている。

でも今の私には、それすらも心地よい子守唄のように聞こえた。

おやすみなさい、銀の世界。

夢の中でまた、あの音色に会えますように。

(End)