街は、巨大な記憶の器だ。

石畳に染み込んだ雨の匂いも、川面に反射する朝陽の揺らぎも、すべてが重さを持って私に降り注いでくる。

1. 激突の余韻と焦燥

「……すずり、りょう?」

尻もちをついたまま、私は呆然とその名前を反芻した。

料理と書いて「すずり」。涼と書いて「りょう」。

そんな冗談のような、けれど一度聞いたら忘れられない名前を持つ少女は、私の目の前で必死に紙袋を抱きかかえていた。

「そうだよぉぉ! 料理 涼(すずり・りょう)! みんなからはリョウリって呼ばれてるけど、今はそんなこと言ってる場合じゃないんだよぉぉ!!」

彼女が悲鳴のような声を上げながら、恐る恐る紙袋の中を覗き込む。

そこから漂ってきたのは、焼きたての甘い香りと、わずかに焦げたような香ばしい匂い。『すずなり屋』のベビーカステラだ。

けれど、先ほどの衝撃で、袋の中身は無惨にもいくつか押し潰されてしまっていた。

「あわわ……潰れてるぅ……。これじゃ会長に殺される、ううん、確実に一ヶ月はおやつ抜きにされるぅぅ!!」

「あの、大丈夫ですか? 私、つい景色に見とれてしまって……」

申し訳なさで身を縮める私に、リョウリ――涼さんは、パッと顔を上げた。彼女の琥珀色の瞳が、私の襟元に光るピンバッジに釘付けになる。

それは、今日から通うことになる星霜高校の校章だった。

「えっ!? 君、そのバッジ……もしかして、今日から来るって言ってた転校生さん!?」

「あ、はい。星名、寧亜です。今日からそちらの高校に……」

「じゃあ仲間じゃん! っていうか、もう予鈴の5分前だよっ! 初日から遅刻なんてしたら、あの会長に何を言われるか……! ほら、立って! 急ぐよっ!」

「えっ、ちょっと……!?」

返事をする間もなかった。

彼女の温かくて力強い手が、私の右手を強引に掴む。運動部特有の、少し硬くて頼もしい手のひら。

その瞬間、私の指先から、彼女の「熱」が流れ込んできた。

――眩しいキッチン。立ち上る湯気。誰かを笑顔にしたいという、弾けるような純粋な願い。

一瞬だけ見えたその「記憶」の輝きに目眩を覚える暇もなく、私は彼女に引きずられるようにして走り出した。

2. 朝の蔵の街、全速力

幸来橋の石畳を、私のトランクケースが激しく叩く。

ゴロゴロ、ガラガラと、静かな朝の空気を切り裂くような無作法な音が響いた。

右手に伝わる振動は、路面に刻まれた数百年の歴史をそのまま私の腕に叩きつけてくる。

「ほらほら、寧亜ちゃん! 足を止めないでっ!」

リョウリさんは風のように速かった。彼女のサイドポニーが、メトロノームのように左右に揺れる。

私たちは橋を駆け抜け、巴波川沿いの「綱手道(つなてみち)」へと躍り出た。

視界が急激に開ける。

右手には、朝陽を浴びて白銀に輝く巴波川。水面は鏡のように空を映し出し、川底から立ち上がる冷たい空気が、走る火照った頬に心地よく触れた。

左手には、威風堂々とそびえ立つ「黒塗りの蔵」。重厚な漆喰の壁は、幾千もの記憶を溜め込み、深い影を道に落としている。

風に長く枝を垂らす柳が、私たちの横を走り去るたび、その緑のカーテンが頬を撫でていった。

「あそこが蔵のスタバ! 週末はいつも混んでるんだよっ!」

「あっちの赤煉瓦は写真館! あの角を曲がれば、もう学校の通りだから!」

息を切らしながらも、リョウリさんはまるでお気に入りの宝物を自慢する子供のように、次々と景色を指し示す。彼女が指差すたび、モノクロームだった私の世界に、鮮やかな色彩が塗り重ねられていく。

この街の「重力」は、都会のそれとは違う。

重たく、けれど、どこか優しい。土の道を踏みしめる私の足裏に、街全体が「おかえり」と囁いているような、不思議な一体感。

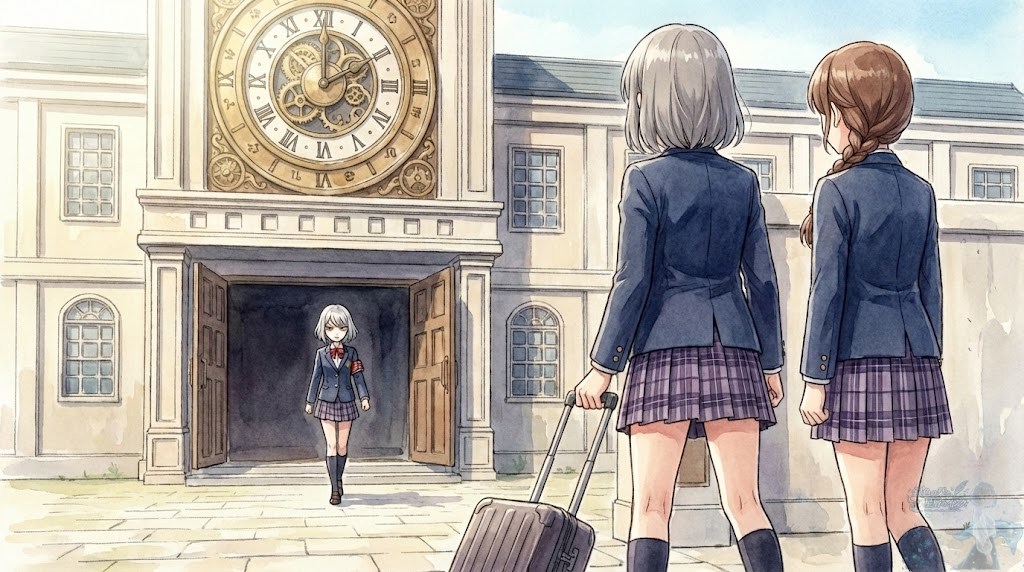

3. 星霜高校の威容と『煌時計』

最後の一本道を駆け抜けた先で、その姿は現れた。

「はぁ……はぁ……、着いた……! セーフ、だよねっ!?」

リョウリさんが膝に手をついて大きく肩を上下させる。私も肩で息をしながら、ようやく顔を上げた。

そこに立っていたのは、学校という言葉から連想される無機質な校舎ではなかった。

薄緑色の屋根と、白い木造の壁。大正時代の面影を色濃く残した、優美で気品に満ちた西洋建築。かつて街の行政を司ったという記念館をそのまま再利用した、この街の知性の象徴――星霜(せいそう)高校。

けれど、何よりも私の目を奪ったのは、その正面に据えられた巨大な金色の装置だった。

「……あれは?」

思わず独り言が漏れた。

記念館の正面中央、太陽の光を一点に集めて輝いているのは、巨大な天文時計『煌時計(きらどけい)』。

露出した大小無数の歯車が、噛み合い、反発し、規則正しいリズムで複雑な円運動を繰り返している。それは、単に時間を測るための道具ではない。星の運行、街の歴史、そしてここに集う者たちの「運命」を刻んでいるかのような、圧倒的な存在感。

その時だった。

――ゴーン……。ゴーン……。

街の隅々まで染み渡るような、荘厳な予鈴の鐘が鳴り響いた。

その音は物理的な振動となって私の胸を叩き、足元から「重力」が急激に増したような感覚に襲われる。

巨大な歯車が一際大きく軋み、一秒という「重み」をこの空間に刻みつけた。

ここが、中心だ。

この街の記憶と、これから始まる私の物語が交差する、特異点。

4. 影の中の支配者

予鈴の鐘が鳴り止み、周囲に再び静寂が戻る。

登校していた生徒たちが足早に校舎へと吸い込まれていく中で、リョウリさんの身体が突然、ビクッと強張った。

「ひっ……! 寧亜ちゃん、隠れて……って、もう遅いかもぉ……」

「涼さん?」

彼女の視線を追い、私は正門の影を凝視した。

歴史あるレンガ造りの門柱。その深い闇から、一歩、また一歩と、こちらへ歩み寄ってくる靴音が聞こえる。

コツ、コツ。コツ、コツ。

寸分狂わぬリズムで奏でられるその音は、まるで心臓の鼓動を支配されているような圧迫感があった。

現れたのは、銀髪のボブを揺らし、鋭い黄金の瞳を持った少女だった。

私と同じ紺色のブレザー。けれど、その左腕には鮮やかな赤い腕章が巻かれ、金の刺繍で「生徒会」の文字が刻まれている。

小柄な体躯からは想像もつかないような、絶対的な支配者のオーラ。

彼女がこちらを見据えた瞬間、私のサイコメトリーが、今まで感じたことのない「重たい知性」を検知して警鐘を鳴らした。

この街のルールを司る、真の重力の主。

少女は無表情のまま、冷ややかな視線を私たち――そして、リョウリさんの腕の中にある「潰れた紙袋」へと落とした。

(第2話・中編へ続く)